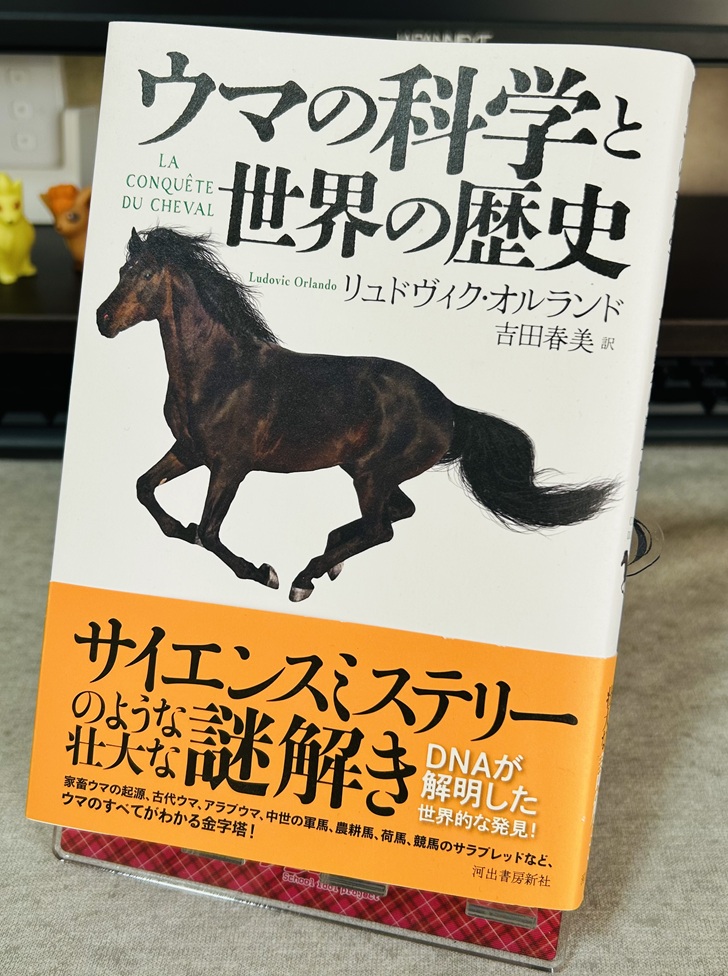

今回紹介する1冊はこちら。

『ウマの科学と世界の歴史』

【著 者】・・・リュドヴィク・オルランド

【訳 者】・・・吉田 春美

【発行日】・・・2024年9月30日

【頁 数】・・・260ページ

著者はどんな人?

- 古代ゲノムを手がかりに生物の系統を研究している古遺伝学者。

- フランス国立科学研究センター(CNRS)で研究部長を務める。

- 南フランスのトゥールーズ第三ポール・サバティエ大学で人類生物学・ゲノム研究センターを主宰。

- 2013年、当時デンマークのコペンハーゲン大学に在籍しながら、カナダの永久凍土に保存されていた動物の遺骸からDNAを抽出・解読することに成功し、それが70万年前に生きていたウマであることを突き止めた。

- DNA分析の限界を50万年以上さかのぼる快挙であったため、著者の名は世界的に知られるようになった。

- 2021年、従来の学説を大きく描き替えるウマの遺伝的近縁性を示す地図を完成させた。

本書の特徴

古遺伝学者である著者がゲノム研究により現在のウマの起源をたどるまでの道程を記した一冊。

本書が辿る歴史は、歴史学・考古学、そして遺伝学も特に重要なツールとして使用されています。

結論から掘り下げるような結論先行型ではなく物語のように起承転結の構成になっていますので、謎解きを著者と一緒に進めているような感覚になります。

ヨーロッパ、ロシア、アジア、アメリカなどで今も現存するウマのルーツはどこなのか。いつから家畜として人間と生活するようになったのか。

ウマと出会ってから人間の生活は大きく変化したことを歴史とともに解説してくれる本です。

ウマを保有したことによるダイナミックな変化はこれまであまり注目されてこなかったが、人間の歴史の構造を根底から変えた。すなわちウマ以前の時代とウマの時代である。

この動物がもたらした変化と社会に対する影響は、それほど大きかったということだ。

読んで感じたこと

読んだ所感として、「馬も人間も、お互い出会ってしまったがために良くも悪くも大きく運命が変わってしまった」ということ。

馬は家畜化されると、農耕、運搬、軍馬、競馬で活躍できるよう人間の都合で淘汰・改良されてきましたが、人間に必要とされることで種として重宝され、人間とともに移動することで世界中に拡散しました。

人間は馬と出会うことで「エンジン」を手に入れ、移動範囲が大幅に拡大し世界中と交流することができるようになりましたし、人の力では難しい作業も馬と一緒ならば可能となり経済的に成長した半面、世界中を移動することで病原菌が拡大したという側面も併せ持ちます。

今も昔も、人間のそばには必ず馬がいました。

所有することに意味のある王族の高貴な馬、人間とともに働く農民や運送の丈夫な馬、遊牧民などの移動手段として用いられるタフな馬、ポロや馬術といったスポーツをこなす器用な馬、競馬で人間を熱狂させるスピードを極めた馬。ホースセラピーとしてヒトの身体と精神に良い影響を与えてくれる優しい馬・・・。

競馬を嗜む筆者としても、「ウマの起源と歴史」にはとても興味がありますので、書店で本書を見つけた時は迷わず手に取りました。

しかし著者は学者で筆者は無学。書名にも「科学」とあるように考古学や遺伝学の学術的な話も多いです。

ですが「この分析の結果、こういう結果を得られる」と解説してくれているので分析方法の内容が理解できなくても読み進めることができます。

第一次産業革命後、機械化によって人間の経済活動における馬の役割は消滅。現在ではスポーツや競馬といった文化的な存在へシフト。

競馬を楽しむという形で馬に関わっている筆者として、少しでも馬のことを知るために読んだ本でした。

ちなみに、著者はDNAのサンプルを世界中から集める為に各国を移動しているので、登場する地名、河川や山の名をGoogleMapで調べながらの読書でした。地理の勉強にもなります。

本書のポイント

本書が伝えたいこと

- ゲノム研究技術は飛躍的に進歩している

- 世界のウマの起源

- ウマが家畜化された時代を研究

- 人間がウマと出会うことによる社会の変化

関連書籍

関連書籍の紹介記事もあるので、ぜひご覧ください!

ブログ「としけば!」にようこそ!